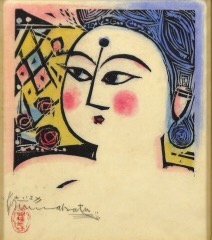

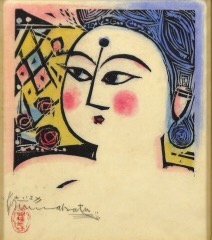

むなかた しこう

略歴

1903年9月5日 - 1975年9月13日(享年:72歳)

1903年 青森市で、9男六女の3男として生まれる。父は刀鍛治職人

1916年 青森市立長島尋常小学校を卒業

1924年 東京に上京する

1928年 第9回帝展に『雑園』(油絵)を出品し、入選する

1930年 赤城チヤと結婚する

1956年 ヴェネツィア・ビエンナーで、日本人として版画部門で初の国際版画大賞を受賞する

1959年 渡米、渡欧する

1969年 青森市から名誉青森市民賞を授与される。

1970年 文化勲章を受章する

1975年 肝臓がんで死去

棟方 志功(むなかた しこう)青森県出身の板画家。初期には油絵を描いていたが後に版画家になる。また自ら倭絵と呼んだ肉筆画も多く描いた。

棟方志功は15人兄弟の6番目、3男として、青森市に生まれた。家系は代々鍛冶(金属を鍛錬して製品にすること)屋で、志向の父(幸吉)を養子に迎えた時には弟子が数人いたが、幸吉が職人気質な性格上、仕事を選り好みしたりし、志功の物心がつくころには生活はかなり苦しいものとなっていた。兄弟がとても多く、次から次へと弟や妹が生まれたため、母は幼児の世話をするため、志功はおばあちゃん子として育った。信心深い祖母のそばで育った志功は、自然と祈りの心が芽生えていった。

棟方志功は15人兄弟の6番目、3男として、青森市に生まれた。家系は代々鍛冶(金属を鍛錬して製品にすること)屋で、志向の父(幸吉)を養子に迎えた時には弟子が数人いたが、幸吉が職人気質な性格上、仕事を選り好みしたりし、志功の物心がつくころには生活はかなり苦しいものとなっていた。兄弟がとても多く、次から次へと弟や妹が生まれたため、母は幼児の世話をするため、志功はおばあちゃん子として育った。信心深い祖母のそばで育った志功は、自然と祈りの心が芽生えていった。

小さい頃から絵を描くことが得意で友人に絵を描くことを頼まれたりしており、お礼になにかを貰うといったようなビジネスもやっていた。しかし、学校での図工の成績はいつも丙か丁(今でいう2か3)ばかりであった。当時は教科書や見本通りに描かないと先生から評価してもらえない時代であったことがよくわかる。

それまでは趣味で描いていた絵だったが、小学6年生のとき、授業中に飛行機が堕ちたというので生徒全員が教室を飛び出して走って行く途中、志功はつまづいて転んでしまった。その時、倒れた目の前にオモカダの花が咲いており、志功はその花に見とれ、この美を表現する人(画家)になりたいと思ったという。一方、青森で一番大きな善知鳥(うとう)神社の3.6mにもおよぶ大きな灯籠に描かれた牡丹の絵が美しいと思ったが、1本の木んおはずなのに、赤、青、紫の花があって大人はウソを描くのか、と不思議に思ったりもしている。後年、自然とは別な「絵としての自然」、絵空事を考えるようになるが、その芽生えが小学校時代に既にあったことになる。

それまでは趣味で描いていた絵だったが、小学6年生のとき、授業中に飛行機が堕ちたというので生徒全員が教室を飛び出して走って行く途中、志功はつまづいて転んでしまった。その時、倒れた目の前にオモカダの花が咲いており、志功はその花に見とれ、この美を表現する人(画家)になりたいと思ったという。一方、青森で一番大きな善知鳥(うとう)神社の3.6mにもおよぶ大きな灯籠に描かれた牡丹の絵が美しいと思ったが、1本の木んおはずなのに、赤、青、紫の花があって大人はウソを描くのか、と不思議に思ったりもしている。後年、自然とは別な「絵としての自然」、絵空事を考えるようになるが、その芽生えが小学校時代に既にあったことになる。

志功にとって青森市立長島尋常小学校が唯一の母校であった。小学校を終えると家業の手伝いなどをよくしていたが、極度の近眼のうえ、不器用だったため、ヘマばかりしていた。

17歳の秋、(1920年)、母のさだが41歳で亡くなった。15人の子供を生み、わがままで気性の激しい父に仕えて死んだ母に、志功はこの世の最高の女性像を見ていたのかもしれない。

この年、代々続いた棟方家の鍛冶屋は廃業、志功は裁判所弁護士控所の給士になった。志功は朝早く出勤して掃除などの決まり事を済ませると、毎日のように2キロも離れた合浦公園まで走って行き写生をしていた。風体も変わっていたようだが、それより絵を描き終わると、今まで描いていた景色に対して合掌するのが異様に見えて、見物客が集まったという。写生する志功は、青森の1つの名物となっていった。その絵好きが認められて、4年後、21歳(1924年9月)、弁護士たちの声援を受けて、絵の修行のため上京することになる。写生した景色に合掌するのは、他人の注意を引こうとしていたわけではなく、心底からの感謝の気持ちで、志功は一生変わることなく、合掌を続けていた。

この年、代々続いた棟方家の鍛冶屋は廃業、志功は裁判所弁護士控所の給士になった。志功は朝早く出勤して掃除などの決まり事を済ませると、毎日のように2キロも離れた合浦公園まで走って行き写生をしていた。風体も変わっていたようだが、それより絵を描き終わると、今まで描いていた景色に対して合掌するのが異様に見えて、見物客が集まったという。写生する志功は、青森の1つの名物となっていった。その絵好きが認められて、4年後、21歳(1924年9月)、弁護士たちの声援を受けて、絵の修行のため上京することになる。写生した景色に合掌するのは、他人の注意を引こうとしていたわけではなく、心底からの感謝の気持ちで、志功は一生変わることなく、合掌を続けていた。

上京してすぐに、志功は現実を思い知らされた。故郷時代、志功は油絵に打ち込んでいた。雑誌『白樺』に載ったゴッホの【ひまわり】の原色版を見て大きく感動し、日本のゴッホになろうと決意したほどであるから、勉強は十分してきたつもりであったが、小学校を出ただけの学歴で、しかも師匠もおらず、美術団体にも属さないぽっと出の田舎者である。そうでなくても美術界は系列や序列に厳しいところであるし、もっていった紹介状も無視されるし、上京してすぐの帝展にはもちろん落選する。出品した【合浦公園池畔】は青森時代の自信作であった。帝展初入選は4年後の5回目のことになる。同郷の志功より早く出世した画家たちは「棟方さんはデッサンが出来ていない」という。しかし、当時の仲間内で志功ほど努力したものはいなかった。

志功が版画に関心を持ち始めたのはかなり早い時期になる。1926年、国画創作協会展で川上澄生の版画【はつなつの風】を見て心を打たれた。志功はそのころ油絵について「神様のような安井・梅原でさえ油絵では西洋人の弟子にすぎない」と疑問を持ち、「日本から生まれた仕事がしたい」と願っていた。川上の版画はその回答に思えた。「尊敬するゴッホでさえも日本の浮世絵に学んだ。版画こそ日本の芸業だ」と志功は考えた。しかし油絵を棄てて版画に専念するのは、それから10年後のことになる。実際問題として、当時版画で生活できた人は皆無に等しかった。

志功が版画に関心を持ち始めたのはかなり早い時期になる。1926年、国画創作協会展で川上澄生の版画【はつなつの風】を見て心を打たれた。志功はそのころ油絵について「神様のような安井・梅原でさえ油絵では西洋人の弟子にすぎない」と疑問を持ち、「日本から生まれた仕事がしたい」と願っていた。川上の版画はその回答に思えた。「尊敬するゴッホでさえも日本の浮世絵に学んだ。版画こそ日本の芸業だ」と志功は考えた。しかし油絵を棄てて版画に専念するのは、それから10年後のことになる。実際問題として、当時版画で生活できた人は皆無に等しかった。

1928年(昭和3年)、志功は創作版画協会展と春陽会展に版画で入選する。初期の作品は川上版画風の南蛮調のものであり、川上の影響から抜け出すのは数年かかる。1932年の国展で【亀田長谷川邸の裏庭】などで国画奨学賞を受けたが、このころから志功に独自の画風が生まれる。同年ロサンゼルス・オリンピック芸術協議に版画2点を出品する。

その間、1930年に赤城チヤと結婚。生活を支えたのはチヤ夫人であった。彼女は暮らしがどんなに苦しくても画材だけは用意し、志功が内職をしようとしても許さなかった。

1934年(昭和9年)に中野区大和町に移転。その前後から同郷の詩人蔵原伸二郎を介して、保田興重郎(よじゅうろう)、前川佐美雄(さみお)、中谷孝雄、淀野隆三、与田準一らとの交遊が始まった。とくに保田興重郎とは兄弟のような親交を続けた。保田は志功を勇気づけ、自信を持たせた。このころから志功は墨一色の、彼の言葉で言えば「板の命を彫り起こす」板画に打ち込み、同時に展覧会に油絵を出すことをやめる。そして1935年(昭和10年)、国画会に出品した【萬朶譜(ばんだふ)】で同会の会友となった。それからの10年間、志功は徹底的に黒白の「板」による表現を追求し続ける。「黒の時代」とでもいうべきであろうか。

1934年(昭和9年)に中野区大和町に移転。その前後から同郷の詩人蔵原伸二郎を介して、保田興重郎(よじゅうろう)、前川佐美雄(さみお)、中谷孝雄、淀野隆三、与田準一らとの交遊が始まった。とくに保田興重郎とは兄弟のような親交を続けた。保田は志功を勇気づけ、自信を持たせた。このころから志功は墨一色の、彼の言葉で言えば「板の命を彫り起こす」板画に打ち込み、同時に展覧会に油絵を出すことをやめる。そして1935年(昭和10年)、国画会に出品した【萬朶譜(ばんだふ)】で同会の会友となった。それからの10年間、志功は徹底的に黒白の「板」による表現を追求し続ける。「黒の時代」とでもいうべきであろうか。

志功はこの「板」の世界にさらに深みを加える機会がまもなくやってきた。志功は翌1936年(昭和11年)春の国画会展に【大和し美し(うるわし)版画巻】を出品、この作品が縁で柳宗悦(むねよし)、浜田庄司、河井寛次郎ら民芸運動の指導者たちに出会う。「当たり前なのが最も美しい。自分で出来る仕事などたかが知れている。本当のものは個人を超えたところにある」という民芸の主張は驚きだった。これまで芸術は個人の力と考えていた志功は、この出会いから民芸の心を学び、その背後にある仏教の思想を知った。彼は乾いた砂が水を吸うようにそれらを吸収した。彼は猛烈な読書家であり努力家であった。この勉強で彼の作品は急速に深みを増し、1作ごとに驚くほどの進歩を見せた。【華厳譜】【東北経鬼門(きょうきもん)譜】【善知鳥(うとう)版画巻】【観音経版画巻】【釈迦十大弟子】などの傑作が、それからわずか2、3年の間につぎつぎと制作された。

志功はこの「板」の世界にさらに深みを加える機会がまもなくやってきた。志功は翌1936年(昭和11年)春の国画会展に【大和し美し(うるわし)版画巻】を出品、この作品が縁で柳宗悦(むねよし)、浜田庄司、河井寛次郎ら民芸運動の指導者たちに出会う。「当たり前なのが最も美しい。自分で出来る仕事などたかが知れている。本当のものは個人を超えたところにある」という民芸の主張は驚きだった。これまで芸術は個人の力と考えていた志功は、この出会いから民芸の心を学び、その背後にある仏教の思想を知った。彼は乾いた砂が水を吸うようにそれらを吸収した。彼は猛烈な読書家であり努力家であった。この勉強で彼の作品は急速に深みを増し、1作ごとに驚くほどの進歩を見せた。【華厳譜】【東北経鬼門(きょうきもん)譜】【善知鳥(うとう)版画巻】【観音経版画巻】【釈迦十大弟子】などの傑作が、それからわずか2、3年の間につぎつぎと制作された。

その後、時代は日中戦争から太平洋戦争へと進んだ。志功は出征する若者たちのため、生還を祈って虎の絵の褌(ふんどし)のお守りを描いた。終戦までに2000枚。必死に祈りを込めた仕事だった。

1945年(昭和20年)4月、富山県福光町に疎開する。同年暮れ、戦後初の仕事として【鐘渓頌(しょうけいしょう)】24棚(さく)を完成させた。裏彩色の復活など、この作品は新しい試みあふれ、志功の板業に1つの転機をもたらすものとなった。

ただ当時は戦後の窮乏時代であったため、板木(はんぎ)を手に入れるのも大変であった。ハガキ大の板きれさえ大事に彫った。のこぎり目の残っている板に彫った作品もある。この時期に大作が少ないのはそのためだろう。こういう困難の中で【道祖土頌(さやどしょう)】【運命頌】などを制作、1951年(昭和26年)にはサロン・ド・メイに招待出品した。

1951年の暮れ、待望の帰京。福光町の6年間「もの狂おしく吼え立てる東京へ帰って仕事をしたい」と思い暮らしていたその想いが一挙に爆発したのだろうか。これからの数年間の志功の活動は凄まじいものである。1952年には【いろは版画柵】【歓喜頌】、1953年には【湧然する女者達々(にょしゃたちたち)】【流離捗(りゅうりしょう)版画柵】【宇宙頌】【耶蘇(やそ)十二使徒版画柵】、1954年【華狩頌】、1955年【柳緑(りゅうりょく)花紅頌】【邂逅(かいこう)版画柵】、1956年【蒼原板壁画】【鍵板画柵】【谷崎歌々板画柵】【茶韻十二ヶ月板画柵】等々。1956年(昭和31年)に志功が彫った板木は300枚を超えたとも言われている。

このような奮闘ぶりを評価したのはまず海外であった。1952年(昭和27年)4月第2回ルガノ国際版画展で【女人観世音板画巻】で優秀賞を受賞、1955年(昭和30年)7月第3回サンパウロ・ビエンナーレ展に【釈迦十大弟子】などを出品し版画部門最高賞を受賞、翌1956年(昭和31年)ヴェネチア・ビエンナーレ展では【湧然する女者達々(にょしゃたちたち)】【柳緑(りゅうりょく)花紅頌】などで国際版画大賞を受け「世界のムナカタ」の地位を確立する。美術の流行に無縁の新鮮な表現、ほとんど西洋の影響がなく、土俗に徹し切ったところから生まれる普遍性が、先入観を持たない欧米人の眼に新鮮な驚きを与えたのだろう。しかし日本の美術界の反応は鈍かった。もともと版画がマイナー視されていたうえ、志功の作風も経験も画壇の美意識に合わなかったためか、国内での受賞は、1965年(昭和40年)の朝日賞まで、このあと10年もかかることとなる。

このような奮闘ぶりを評価したのはまず海外であった。1952年(昭和27年)4月第2回ルガノ国際版画展で【女人観世音板画巻】で優秀賞を受賞、1955年(昭和30年)7月第3回サンパウロ・ビエンナーレ展に【釈迦十大弟子】などを出品し版画部門最高賞を受賞、翌1956年(昭和31年)ヴェネチア・ビエンナーレ展では【湧然する女者達々(にょしゃたちたち)】【柳緑(りゅうりょく)花紅頌】などで国際版画大賞を受け「世界のムナカタ」の地位を確立する。美術の流行に無縁の新鮮な表現、ほとんど西洋の影響がなく、土俗に徹し切ったところから生まれる普遍性が、先入観を持たない欧米人の眼に新鮮な驚きを与えたのだろう。しかし日本の美術界の反応は鈍かった。もともと版画がマイナー視されていたうえ、志功の作風も経験も画壇の美意識に合わなかったためか、国内での受賞は、1965年(昭和40年)の朝日賞まで、このあと10年もかかることとなる。

もっとも志功に問題がなかったとはいえない。1953年(昭和28年)、尊敬する梅原龍三郎先生が抜けて興味を失ったといって国画会を退会する。ところが彼はその秋から日展に出品した。日展のなかに版画部を作って版画の地位を上げたいという理由からだったが、時代錯誤の主張に見え、在野を棄てて官展に走った点だけが批判された。ただ、そういうことに無縁の大衆は、素直に彼の作品を受け入れた。その点は海外の反応によく似ている。

青森市の西郊、三内霊園の高台に、棟方志功の墓がある。ここからは、八甲田山も、岩木山も、陸奥(むつ)湾 ― 志功が心から熱愛していた青森の山河が一望にできる。

青年時代からゴッホに憧れてきた志功は、1959年(昭和34年)はじめて欧米10ヶ月の旅に出たとき、パリ郊外オーヴェールにゴッホにゴッホの墓を訪ねた。小さな共同墓地に、弟テオと並んでゴッホの墓があった。志功はチヤ夫人の眉墨を借りて、その墓の拓本をとった。

それから15年後の1974年(昭和49年)夏、ネブタで青森に帰った志功は、ゴッホの墓を模して自分の墓の原図を作った。表には、「棟方志功 チヤ 静眠日」の文字と、2人の生年と、没年として永遠を表す∞(ムゲン)を書き入れた。墓碑銘の【不藎の柵】もこのとき制作、墓の後ろの壁にブロンズではめるように指定した。死の前年のことである。

受賞以後の志功は常識の枠を破った版画のような大作をつぎつぎと発表する。1957年【郡生の柵】、1958年【海山の柵】、1960年【鷺畷(さぎなわて)の柵】、1961年【花矢の柵】、1963年【恐山の柵】。描線は次第に厳しくなり、郷里青森に捧げるもの狂おしい表現が多くなる。一方、このころから女の顔というか仏の顔の優美な板画も増えてゆく。この一見矛盾する2つの方向を総合した結論ともいえるのが【大世界の柵】である。乾坤(けんこん)2部(坤・・・昭和38年、乾・・・昭和44年)天地1.7m、左右27m、世界最大の版画である。

受賞以後の志功は常識の枠を破った版画のような大作をつぎつぎと発表する。1957年【郡生の柵】、1958年【海山の柵】、1960年【鷺畷(さぎなわて)の柵】、1961年【花矢の柵】、1963年【恐山の柵】。描線は次第に厳しくなり、郷里青森に捧げるもの狂おしい表現が多くなる。一方、このころから女の顔というか仏の顔の優美な板画も増えてゆく。この一見矛盾する2つの方向を総合した結論ともいえるのが【大世界の柵】である。乾坤(けんこん)2部(坤・・・昭和38年、乾・・・昭和44年)天地1.7m、左右27m、世界最大の版画である。

視点を変えて色彩の面から見ると、【鐘渓頌(しょうけいしょう)】から海外受賞までの10年は、群青や代赭(たいしゃ)などの少数の色を裏からおさえめに使っていたが、1956年の【谷崎歌々板画柵】を境に急速に色数が増えてゆく。そして1963年から1964年にかけて制作した【東海道棟方板画】で初めて裏彩色のほか表からも色を加えるようになる。さらに10年後、1973年の【奧海道(おうかいどう)棟方板画】では、板画と肉筆画とが完全に一体となった不思議な世界を構築する。この間に、1970年、文化勲章を受章する。

こうして見ると志功は、かつての日本の伝統としての版画を選んだはずなのに、大きさといい、色彩といい、伝統版画とはまったく別の、というより世界の常識を打ち破る版画の革命に障害を捧げてきたようにみえる。彼は1975年(昭和50年)9月13日、72歳で亡くなった。限り無い変化と前進をつづけた果てに、燃え尽きたように終わった一生であった。

大切な財産だからこそじっくりと丁寧にご相談内容をお聞きします。