よこやま みさお

略歴

1920年1月25日 - 1973年4月1日(享年:53歳)

1920年 新潟県に生まれる。

1934年 洋画家を志して上京。光風会会員の石川雅山宅に寄宿。

1938年 第25回光風会展に油彩画「街裏」が入選。雅山の勧めで日本画に転向。

1940年 第12回青龍展で「隅田河岸」が入選。川端龍子に出会う。応召される。

1945年 シベリア抑留。カザフスタン周辺で石炭採掘の強制労働に従事。

1950年 復員。青龍社に復帰し、社子となる。

1954年 第26回青龍展で「変電塔」が奨励賞受賞。社友に推挙される。

1956年 第28回青龍展で「炎炎桜島」が青龍賞受賞。

1959年 加山又造、石本正と轟会展開催。第5回日本国際美術展で「峡」が優秀賞受賞。

1962年 第5回現代日本美術展に「ウォール街」を出品。青龍社を脱退する。

1966年 多摩美術大学日本画科教授となる。

1973年 死去。享年53歳。

横山 操(よこやま みさお)日本画家。横山の作品は煤や石灰などを画面に擦り付け、力強く轟くような漆黒と、そこからにじみ出てくるような鮮やかな色が特徴であるとされる。見た目には洋画に近い作風ともいえるが、日本画である。

雪に埋もれるように、越後平野の厳しい風景には神話がひろがっている。一つは良寛神話であり、そして、ほぼ同じ土地に横山操の人物像はやや過剰な脚色とともに語られてきた。

雪に埋もれるように、越後平野の厳しい風景には神話がひろがっている。一つは良寛神話であり、そして、ほぼ同じ土地に横山操の人物像はやや過剰な脚色とともに語られてきた。

弥彦(やひこ)山に近い広大な田園の広がる吉田町の中心部に、1920(大正9)年、横山操は生まれた。町医者の家の私生児で、まもなく薬局を営む横山家に養子に出された彼が、その後の幼少年時代に自殺を考えるほど孤独な悲劇的生活を送ったか、むしろ反対に大事に育てられ朗らかな少年だったか、という「議論」がある。横山自身が、生前から不幸な境遇を演出していたというが、他方、彼の文章には意外なほど「母なる自然」の叙情的風景が記されている。具体的な出生や育ち方の身上調査をしても、横山の作品を脚色する強引で一面的な解釈しか導かれないのでは、あまり意味はないだろう。ここでは、横山の絵画自体をこそ、いま一度熱視して、たどりなおしてみよう。

横山は小学校在学中より油彩画を描き、高等科卒業後の14歳のときに画家を志し、上京。その後、光風会会員石川雅山(がざん)の家に下宿し、ポスター描きなどを続けながら油彩を学び、18歳のときにはすでに光風会に初入選を遂げている。しかし、石川のすすめで日本画に転向し、翌年の1939(昭和14)年には川端画学校日本画部(夜間部)に入学。前年に小林巣居(こばやしそうきょ)、茨城杉風らが院展を離脱して自由な在野性を強調して興した新興美術院展に、早くもその年に入選している。しかし、ほかの同世代の日本画家と異なり、「日本画」への入り方は、必ずしも美術学校で正則的に学んだものではなかったといえる。

さらに翌1940年、川端龍子を中心とする第12回青龍展に《渡舟場》を出品 し、初入選する。「青龍社はそのころ、一番新しい時代の絵画を歓迎しつつあった。青龍社に入選することが、アバンギャルドの一員になったような気がして嬉しかったものであった」と後年、横山は記している。

戦前の横山の絵は残っていないが、画題などから推するに、当初から既存の花鳥風月とは異なって、《隅田河岸》などの“街裏”の一隅をモティーフにしていたことがわかる。横山は、このように油彩画の延長として、ほぼ同じ主題を描いていたが、当時の青龍社ほかの先鋭なグループにも、都会生活の断片を描く一群の作品があった。

その後横山は、時が許せば青龍社での活動を続けていただろうが、この年、20歳にして召集を受け、以後中国各地を転戦し、終戦とともにシベリア(カザフ共和国)のカラガンダに抑留され、石炭採掘を続けねばならなかった。

その後、帰国して青龍社に復帰したのは、1950(昭和25)年のことである。この年30歳になっていた横山操は、20代を表現者として生きられなかったことになる。「抑留生活十年の空白を、早くとりかえしたいとあせる」こととなるが、横山の爆発的な戦闘的制作を考えると、この抑留期は「かえって貴きものに思われる。(加山又造)」10年間とも言えよう。

厳しい抑留体験は、青龍社への復帰第1作である《カラガンダの印象》という、炭鉱のボタ山の全景を遠方からとらえた一作に込められ、翌年からは《沼浴ひの町》、《ショーウィンド》など、町の一角を描くようになる。それは同じくシベリア抑留者として一生、絵画主題として抑留体験にこだわった香月泰男の場合と鋭い対照をみせている。過去に執着するのではなく、常に現在形で現実に臨もうとしている横山と香月では、作家にとっての絵画の役割が異なっていたのだろう。

横山操は、以後1952(昭和37)年に脱退するまでの12年間、川端龍子の率いるこの青龍社の春秋の展覧会を主な舞台として連続出品している。ことに1953年の春の青龍展から6年間は11回連続して受賞しており、青龍社の若き中心作家のー人として、めざましい活躍をみせた。この間、横山は厳しい絵画指導のほか、「絵とは常に時代とともに、民衆とともにあるべき」という姿勢も含め、龍子から全人的な教育を受けている。

横山操は、以後1952(昭和37)年に脱退するまでの12年間、川端龍子の率いるこの青龍社の春秋の展覧会を主な舞台として連続出品している。ことに1953年の春の青龍展から6年間は11回連続して受賞しており、青龍社の若き中心作家のー人として、めざましい活躍をみせた。この間、横山は厳しい絵画指導のほか、「絵とは常に時代とともに、民衆とともにあるべき」という姿勢も含め、龍子から全人的な教育を受けている。

龍子は、「繊細巧緻なる現下一般的な作風に対しての健剛なる芸術への進軍」(第1回青龍展目録 1929(昭和4)年 と主張して院展を離れ、床の間芸術に対して「会場芸術」「展覧会芸術」を唱導した。それは、「大衆の鑑賞心理」をつかみ、「時代に即す、または時代に先行する」溌刺たる精神をもつ平易で明快な絵画であった。青龍展では多様な画題が描かれたが、技法上では日本の古典から洋画風までを積極的に取り入れ、刷毛によって描かれた大画面のものが多かった。

当初、横山は場末の光景を抑揚ある筆で、親密に描いていた。しかし、その後、千住のいわゆるお化け煙突をモティーフにした《十文字》(1955年)、《ビルディ ング》 (1956年)のように、感傷的な哀感は抑制され、次第に対象の構築性を強調しながらも、逞しい作品を描くようになる。それは、当時の復興していく都市における建造物と、その生活を描いたもので、時代の動きを鋭敏に反映した作品となっている。定型的な精神主義的日本画とは異なり、あくまで現実の実感を主にしたものだった。

当初、横山は場末の光景を抑揚ある筆で、親密に描いていた。しかし、その後、千住のいわゆるお化け煙突をモティーフにした《十文字》(1955年)、《ビルディ ング》 (1956年)のように、感傷的な哀感は抑制され、次第に対象の構築性を強調しながらも、逞しい作品を描くようになる。それは、当時の復興していく都市における建造物と、その生活を描いたもので、時代の動きを鋭敏に反映した作品となっている。定型的な精神主義的日本画とは異なり、あくまで現実の実感を主にしたものだった。

1956(昭和31)年1月、横山は第1回個展を銀座松坂屋でおこなっている。勤務先であるネオン会社の社長の好意から、鶯谷の事務所を借り大作に取り組んでいたが、個展に際しては画廊の壁面いっばいに描いた作品を発表した。《溶鉱炉》、《川》、《網》という破格の巨大な作品を、石灰を顔料と混合して黒を基調に描く。《溶鉱炉》は、荒いタッチで未整理の部分もあるものの、横長の画面を巨大な柱が分断し、さらにワイヤー状のものが横に大きく弧を描き、熱気ある臨場感あふれた激しい画面となっている。

また、この年の第28青龍展に出品した《炎炎桜島》は青龍賞を受賞した。同賞は本来社人以外のものに与える最高賞で、第3回展(1931年)における落合郎風《華厳仏》以来の受賞であり、龍子も「桜島の火を噴くが如き形相」と記し、その大きな期待をうかがわせる。

さらに翌年の1957年い青龍展に出品した高さが3メートル以上にもおよぶ《塔》において、横山は一つの頂点を迎えている。当初、日常に見いだす対象のリアルな把握から始まり、《溶鉱炉》などでさらなる巨大化をめざすなかで、横山の画面は、力任せの奔放な描写を見せてきた。《塔》においても逞しい筆致に変わりはないが、ここにおいて絵画は骨太な線や巧みな配置により、より明確な構造性をみせはじめる。以後、《犬吠》 《建設》 《送電源》などでは、直線によって輪郭づける明快な形態の把握と、その緊密な構成が特徴となっている。また、黒を主としたモノトーンの画面から、金・銀箔を多用して強く色彩対比をおこなう作品へと移行し始める。《塔》は、放縦な刷毛による、物の存在感の描写と、それを構成・統御しようとする意欲のなかで立っている。

とくに1958~61年ころは、ビュッフェを想起させる明確な輪郭線を多用したり、《MADO(窓)》のような抽象的な形態の単純化をみせる時期である。当時の欧米絵画の本格的紹介と画壇の抽象系絵画への傾斜を背景に、そこには自己の感情を抑え、理知的な画面づくりをおこなおうとする姿が鮮明である。

1959(昭和34)年からは加山又造、石本正と轟会に出品し、また日本国際美術展、現代日本美術展などにも招待されたりと、このころから横山は青龍社を超えて画壇的な評価を確立しだす。色数は増え、小品も描くようになる。そして、 1960年、深大寺(東京者調布市)にアトリエを新築した際に過去のみずからの作品を焼却し、翌年、アメリカに旅立つ。

1959(昭和34)年からは加山又造、石本正と轟会に出品し、また日本国際美術展、現代日本美術展などにも招待されたりと、このころから横山は青龍社を超えて画壇的な評価を確立しだす。色数は増え、小品も描くようになる。そして、 1960年、深大寺(東京者調布市)にアトリエを新築した際に過去のみずからの作品を焼却し、翌年、アメリカに旅立つ。

作品をたんなる直截的な個的激情の場から、絵画として明快に統御されたものへと展開したことと、その当時から始まる画壇における人気作家への道は、横山の場合、表裏一体となって重なっている。絵画としての普遍化が、一般的な大衆化へと結びつくのである。

1962(昭和37)年、青龍展に出品予定の《十勝岳》に対しての、青龍社内部からの縮小要請を契機に、横山は青龍社を脱退する。それは、実際には社内 での「人間と人間という、個的な理由」によっていたという。翌年、龍子は青龍社は自分の生前限りで終了すると宣言し、そのことばどおり、横山脱退後4年目の龍子死去をもって同社は解散した。横山の龍子への敬愛は終始一貫しているが、その脱退の翌年、あえて「第1回個展」と記した。「越後風景展」は、絵画上でも明らかに一つの転回点となった。

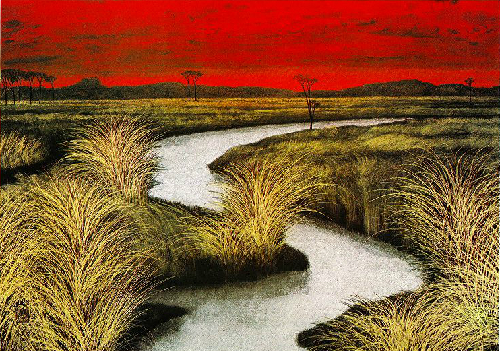

モティーフはその後、《高速四号線》(1964年)、《TOKYO》(1968年)などを例外として、現実の建造物や都市を描くことは少なくなる。代わりに、個人で活動を始めた横山が、初めに主題にしたのが故郷越後であったように、以後、自らの原風景を繰り返し描くのである。また赤富士を多作して横山は画壇の人気作家となった。そこでは、これまで排除されてきた優美な装飾性が、富士などの既存の象徴を舞台に展開されている。そしてこれまで豪放な作詞のかたわらで伏流していた繊細な叙情性が全面に出はじめる。

また、これらの色彩の華やかな作品の一方で、脱退直後の《海》(1963年)ように墨による表現にも強く意を注いでおり、さらに、構成の面では構築的で平面的なものから、《雪原》(1963年)のように、これまで見られなかった遠方への奥行のある、広がりをもった画面が描かれるようになる。

また、これらの色彩の華やかな作品の一方で、脱退直後の《海》(1963年)ように墨による表現にも強く意を注いでおり、さらに、構成の面では構築的で平面的なものから、《雪原》(1963年)のように、これまで見られなかった遠方への奥行のある、広がりをもった画面が描かれるようになる。

横山は同じ1963年秋、伝統的画題である《瀟湘八景》にあえて挑み、また1968年には《越路十景》を発表する。前者は、余白を生かした墨の浸透性を表現力として用いている。巨大な空間のなかでの精神的な距離・広がりこそが、主題となっていよう。

このように現実の描写から大きく転回し、伝統的な精神主義へと入っていった横山は、現代の日本画家にとって切迫した課題である「日本画」というものの存在理由を、新しい造形を作ることよりもその精神性に求めたのである。日本画、 洋画を同一の造形としてみるのではなく、「独断する水墨」と記し、他と異なる日本画の独自の精神性を主張する。みずからの個的な原風景を描くことと水墨の世界に入ることとは、横山のなかでは深く結びついていただろう。

現実と隔絶した個的世界へと入る横山は、《越路十景》においては柔和な描法、静謐で清朗な画境をみせる。それは個人的な想いから入りつつも、象徴的な日本的イメージへと昇華していく道筋であったが、横山には残された時があま りなく、彼の試みは未完成で危ういものであった。横山は、1971年に脳卒中で右半身不随となりながらも、左手で死去の1973年まで描いた。しかし、この最晩年の身体的な障害が、皮肉にもその水墨世界の急速なき深化を促したことは、その清澄にして沈潜する画面の奥行をみることで判明することだろう。

大切な財産だからこそじっくりと丁寧にご相談内容をお聞きします。