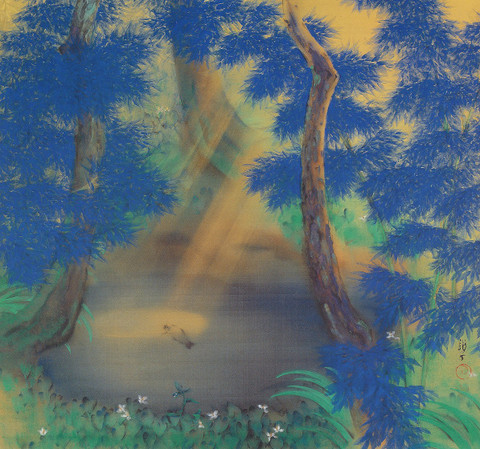

かわばた りゅうし

略歴

1885年6月6日 - 1966年4月10日(享年:79歳)

1885年和歌山県和歌山市の呉服商「俵屋」の長男として生まれる。

1903年読売新聞の挿絵募集に入選。油絵を学びながらしばらく挿絵の仕事を続ける。

1904年水彩を学び白馬会絵画研究所入所。

1906年太平日本画会研究所入所。本格的に油彩を学ぶ。

1907年国民新聞社入社。第1回文展に初入選。

1913年渡米。帰国後、日本画に転向。

1915年平福百穂らと「珊瑚会」結成。

1917年第4回院展入選。速水御舟等と日本美術院同人に推挙される。

1928年日本美術院同人を辞退。院展を脱退。

1929年青龍社樹立宣言。第1回展開催。

1937年帝国芸術院会員に任命されたが4日後に辞退。

1940年満州国新京美術院長就任。

1950年65歳、妻と息子の供養のため、四国八十八ヵ所巡礼を始める。

1959年文化勲章受章。

1963年龍子記念館開館。

1966年逝去。享年79歳。

川端 龍子(かわばた りゅうし)和歌山県生まれの日本画家。本名は昇太郎。男性作家。油絵で文展に入選した事もある。しかし、ボストン美術館で「平治物語絵巻」を観て感銘を受け東洋美術に開眼した。昭和34年文化勲章を受章。

龍子は、1885(明治18)年6月6日、和歌山市本町に生まれた。本名は昇太郎である。後年、日本美術院で先輩として接する下村観山が本町のすぐ近くのぶらくり町の出身であることは、偶然とはいえ不思議といえよう。

”栴檀(せんだん)は双葉よりかんばし”というが、龍子は、幼年のころより絵が好きであった。小学校時代の記憶で特に残っていることは、ぶらくり町にあった提灯屋の主人が描く絵で、5月の節句が近づくと、主人は毎日鯉幟(こいのぼり)を描いていたが、その手練の技によって色鮮やかな鯉がたちまち何匹も描かれたのである。後年、見よう見まねで鯉を描き、目と鼻の位置関係、鱗の並び方が分からなくなると何度も提灯屋へ通ったのであった。

1895(明治28)年、粒子は、母と妹と一緒に上京した。そして1899年に東京府立第一中学校に入学するが、のちに同行から府立第三中学校が独立し、この府立三中時代に画家を志す契機が生ずることになるのである。それは、1904(明治37)年に読売新聞が『明治三十年画史』を募集することとなり、龍子は、明治元年からの出来事を30題にまとめて応募したのであった。その結果、2題が入選し、しかも1題につき20円という、中学生にとっては過分の賞金を得たのである。

このことは学校中の評判となり、図画担当教師の勧めと、龍子自身の希望をもって、父親に画家志望を伝えたのであったが、父は、医師にさせる考えをもっていたため不首尾に終わった。しかし当時、米国への渡航熱が流行していたのを利用し、米国で医者になって帰ると父親を説得、実際には、画家になるために府立三中を中途退学したのである。だがその直前に渡航規則が改正され、旅券下付け願いは却下されてしまった。その後も別な手段で渡米を試みたがうまくゆかず、正面きって画家志望を伝えた龍子は、1904(明治37)年、黙認といった形で白馬会洋画研究所へ通うことになり、ここに龍子の芸術創造への第1歩が始まったのである。この白馬会洋画研究所時代は約2年ほど続き、やがて太平洋画研究所へ移ることになる。

龍子は、1906(明治39)年、林夏子と結婚するが、家庭の生計を支えたのは、挿絵であった。『ハガキ文学』の表紙絵を描いたり、北沢楽天主宰の漫画雑誌『東京パック』に入社し、定収を得ることが出来るようになった。しかし『東京パック』の時代は短く、『東京ハーピー』の編集にかかわるが、それもやがて廃刊となり、つづいて『少年パック』の編集を経たのち、国民新聞社に入社することとなる。ここで『東京パック』で知己となっていた日本画家、平福百穂と再び会い、一緒に仕事をすることになった。龍子は、百穂の伝統的な毛筆の技法に洋画の写生技法を取り入れた練達な毛筆描法に多大な感化と啓発を受けることとなる。そしてみずからも述べているが、のちに洋画から日本画に転ずる遠因をここに求めることに、大過はないであろう。

国民新聞社在職中の1907(明治40)年、第1回文部省美術展覧会(文展)が開催されることとなった。龍子は、《隣の人》を出品し、初入選となり、翌年の第2回文展でも《とこしへにさらば》で連続入選となるのであるが、その後の文展では落選がつづき、やがて文展出品を断念することとなる。

国民新聞社での挿絵の仕事は、その後、実業之日本社の『少女の友』の挿絵を担当する事へ発展し、ここに挿絵画家としての生活が確定する。

1913(大正2)年、川端龍子は、洋画を本格的に学ぶために渡米するが、この米国での体験が契機となって、帰国後に日本画に転ずることとなる。すなわちボストン美術館で東洋の古画、特に日本の《平治物語絵巻 三条殿夜討(ようち)巻》に接し、”日本”を強く意識することとなった。それとともに重要なことは、図書館で見たピュヴィス・ド・シャヴァンヌの大壁画から深い感銘を受けたことである。この大壁画から受けた影響は、のちに会場芸術主義を唱えるもととなったと考えてよいであろう。

帰国後の1914(大正3)年、龍子は、大正博覧会に初めての日本画《観光客》を出品し、入選となったが、日本画の岩絵の具の正当な使い方を知らないため、パステルを粉末にしてから膠(にかわ)で固着したものであった。また従来、初めてこの作品で、今まで挿絵で用いていた画号「龍子」を使用したといわれているが、《とこしへにさらば》には、「龍子集」の落款(サイン)があることを指摘しておきたい。

この画号「龍子」には、1つの因縁がある。それは、父信吉、母勢以がお互いに戸主であったため、戸主同士の結婚は、法律上の婚姻の手続きを取ることが出来ず、2人の間に生まれた龍子は、嫡男(ちゃくなん)としてではなく、庶子として届けられていたのである。あとでそれを知った龍子は、「俺は龍の落とし子なのだ」と、みずから「龍子」と名付けたのであった。

川端龍子の生涯を考えるとき、会場芸術論の実践、深化にはたした業績が付いて回る。その契機は、1921(大正10)の《火生(かしょう)》にある。同作品は、日本武尊(やまとたけるのみこと)の伝説から取材されたものであるが、それとともに、前年に拝観した高野山の《赤不動》が画因となっていた。《火生》は、その火焔を真紅で描く予定であったが、途中から変更して金泥で表現することになった。一方、日本武尊の体は、赤色で描き出されたのである。つまり、色彩的に見て会場での展示効果のかなり強いものであるが、龍子自身反省しているように尊の体も金泥で描写し、画面全体の統一を図らなかった点に不備があり、意に満たない出来栄えとなったのである。ここで注目すべきは、《火生》に対する当時の批評の中で初めて「会場芸術」という言葉が使われたことで、この評語は一種の流行語となり、その後も非難めいた意味で使用されることとなるのだった。

龍子が考えた会場芸術主義とは、芸術と大衆を結びつけることであり、その具体的な作となったのが1926(大正15)年から1年1作で始まった「行者道三部作」である。龍子が「行者道三部作」で狙った点は、2点あった。その1点は大画面主義であり、第2点は、”健剛なる芸術”の創造である。しかし、龍子の思惑とは逆に批判論の大勢は、大作主義と健剛なる作風に集中した。龍子が院展内の上品を尊ぶ気風との乖離を感じ始めたとき、それは、院展を去る1つの背景となったのである。

龍子の長い生涯の後半を飾るものは、1959(昭和34)年の文化功労者の顕彰、文化勲章受章である。自祝の句「面映ゆう恩賜の菊花胸に佩ぶ」は、いかにも龍子らしい心情が歌われていてほほえましい。更にもう1つは、龍子記念館を1963(昭和38)年6月6日に開館させたことである。現在、同館は大田区へ移管され、運営の基盤が確固となったことは、川端龍子の芸術を後世に伝えるうえでまことに喜ばしい。

大切な財産だからこそじっくりと丁寧にご相談内容をお聞きします。