横山大観の有名な作品を解説します

横山大観の有名な作品は数多くあり、中でも富士山を題材とした日本画は人気が高く、有名な作品が多いです。

では、有名な作品と似ている図柄、題材であれば査定評価は高くなるのでしょうか。

花田美術では、有名美術館に所蔵されている作品や図録に紹介されているような作品を所有したいという注文は何度も経験があります。

特に、島根県安来市にある足立美術館収蔵の類似の作品などは、コレクターにとっては夢のような作品群です。

憧れもあるので人気が高く、結果として査定評価も高くなる傾向が見られます。

そこで今回のコラムでは、横山大観の有名な作品をご紹介します。

有名な作品がどのように制作されたのか、またどのような点が評価されているのかなどを解説いたします。

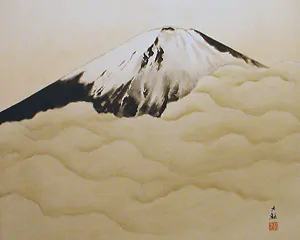

人気が高い富士山(霊峰富士)を描いた有名な作品

横山大観の有名な作品の中でも、人気が高い富士山(霊峰富士)を題材とした日本画をご紹介します。

横山大観は生涯にわたって富士山を描いており、その作品数は1000点以上に及びます。

買取査定でも、富士山の図柄の肉筆画は他の図柄に比べると評価が高くなります。

その中でも、「海に因む十題・山に因む十題」は横山大観の画業のなかで最も有名です。

この日本画は二十幅あり、公開当時から話題を呼びました。

ではどのような作品なのか、詳しく解説します。

画業のなかで最も有名な作品「海に因む十題・山に因む十題」1940年

「海に因む十題・山に因む十題」は、1940年(昭和15年)に、横山大観が自らの画業50年と皇紀2600年を記念して描いた有名な作品です。

当時、展覧会は二会場で開催され、「海に因む十題」は東京・日本橋の三越で、「山に因む十題」は東京・日本橋の髙島屋で展示されました。

また、売り上げ総額50万円は、陸海軍にそれぞれ25万円ずつ献納されました。

その後、戦争をはさんで、作品の一部は所在不明となってしまいましたが、最近「海に因む十題・山に因む十題」の二十幅が一同に集まる展覧会が行われました。

今回ご紹介した有名な作品「海に因む十題・山に因む十題」につきましては、買取に関する記事でもご説明しておりますので、あわせて御覧ください。

またお問い合わせフォームからも買取につきましてご相談が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

宗教を題材とした横山大観の代表作

横山大観は宗教を題材とした日本画を描いています。

美術学校を卒業した横山大観は仏画の研究をしており、特に仏教を題材とした作品を多く残しました。

明治から大正はじめにかけては日蓮の像を描いており、日蓮図は2020年までに5点確認されています。

また1903年には、菱田春草とともにインドに4ヶ月間滞在しており、その経験が表れている有名な作品もあります。

ここでは、宗教を題材とした横山大観の有名な作品をご紹介します。

禅の悟りの境地を描いた「無我」1897年

「無我」は、禅の悟りの境地を童子を題材にする事で、子の姿から純真で無心さを描いた有名な作品です。

また、大観が29歳とかなり若い頃に描いている事から、自身の心境ともシンクロしているのではないかと思います。

「無我」は当時の画壇に禅の境地を童子に託すような発想がなかった為、大観の出世作として評価を得ました。

また、ちょっとしたウンチクですが、「無我」は全部で3点あり、東京国立博物館、足立美術館と水野美術館に収蔵されています。

100年ぶりに発見された「白衣観音」1908年

1908年(明治41)に描かれた「白衣観音」は、100年以上前の1912年に刊行された大観画集には掲載されていたのですが、その後ずっと行方が分からなかった作品です。

しかし、2015年に現在の所有者から連絡があり世紀の大発見になりました。

サイズは、縦140.3センチ、横113.4センチの掛け軸仕立ての作品です。

インドの風俗を念頭に置いて描いたとみられる「白衣観音」は、水辺の岩に腰掛ける白衣観音が、絹本に彩色されて描かれています。

注目点としては、画壇から常に誹謗されていた朦朧体から次のフェーズに移行期で、大観が朦朧体とは違う手法を模索していた様子が分かる貴重な時期の有名な作品です。

横山大観の考えや想いが感じられる有名な肖像画

横山大観の有名な作品の中には、横山大観の当時の考えや想いが感じられるものがあります。

今回ご紹介する肖像画は特に、制作当時の出来事や人間関係から、横山大観がどのような想いを持って制作したのかが見えてくる作品です。

特に有名な作品のひとつ、「屈原」は横山大観の感情を激しく表しているといわれており、歴史画論争を巻き起こして注目を集めました。

それでは、一体どのような作品なのか、「屈原」を含めた有名な作品を2点、詳しく解説します。

感情を激しく表した「屈原」1898年

1898年(明治31年)10月、第一回院展において横山大観の「屈原」が発表されました。

この第一回という事が「屈原」を描く大きな理由になったのではないかと思います。

それを知るには、当時の大観を取り巻く環境と屈原という人物について知っていただきたいと思います。

屈原とは中国戦国時代の政治家です。

懐王に仕え内政・外交に奔走しましたが、ありもしない事柄をでっち上げられ、次の頃襄(けいじょう)王の時に追放されてしまいました。

また、当時、横山大観の師である岡倉天心は、東京美術学校の校長の座から孤立無援の中で追放されてしまいました。

孤軍奮闘する中での第一回院展だったのです。

つまり、その屈原を師である岡倉天心と重ね合わせて描いたのではないかと思います。

横山大観の「屈原」には、強い向かい風の中、決意を秘めた男が描かれています。

この男こそが屈原で、逆境の中で孤独にもめげず進もうとする姿を天心に重ね合わせたのであろうと思います。

何度も描かれた中国の詩人「陶 淵明」1913年頃

「陶 淵明(とうえんめい)」は、横山大観が好んで描いていた歴史上の人物です。

主に大正時代に多く描いていた印象を持っています。

陶 淵明は中国の魏晋南北朝時代、東晋末から南朝宋の文学者です。

字(あざな)は元亮。

または名は潜、字は淵明です。

諡(おくりな)にちなみ靖節先生、または五柳(ごりゅう)先生とも呼ばれました。

私は勉強不足から、陶 淵明の若い頃の名前が五柳先生なのだと学生時代から勘違いしていました。

さて、作品に話を戻しますが、陶 淵明を描いた作品で特に好きなのは、山種美術館が収蔵している大正2年頃に描かれたものです。

これは六曲一双の屏風仕立てで、金地に墨画彩色の作品です。

私も過去に数点陶 淵明の作品を扱っていますが、いずれも掛け軸でした。

山種美術館が収蔵している作品はサイズも十分にあり、迫力が凄いので一度チャンスがあったら是非見て頂ければと思います。

また、ちょっとしたウンチクですが、大観は陶 淵明と竹を描く事が時々ありました。

おそらく陶 淵明が岡倉天心で、竹は横山大観を表しているのではないかと私は思っています。

その理由は、岡倉天心はあるとき松を観山、竹を大観、梅を春草で、三人で松竹梅などとふざけて呼んでいたという一節を何かの本で読んだ事があるからです。

間違っていたらご愛敬でお許し下さい。

美しい自然を描いた有名な作品

横山大観の風景画は、代表的な図柄として知られる富士山だけではありません。

海、川、樹木、竹林、鳥、昆虫、花など様々な植物や生物を描いています。

自然の風情を好む横山大観は、旧宅の作庭にも自ら関わり、樹木のスケッチを描いて指示を出したほどです。

特に海暾(かいとん)と呼ばれる海を描いた図柄は人気があるため、査定評価も高くなります。

それでは、美しい自然を描いた横山大観の有名な作品をご紹介します。

力強さを感じる「紅葉」1931年

「紅葉」は1931年(昭和6年)に、それぞれ縦163cm、横361cmの六曲一双の屏風に描かれた有名な作品です。

ビビットな家色の紅葉に、群青の流水と白金泥の漣を加えた秋を描いています。

日本古来からある伝統的な色使いからは完全に逸脱しており、岡倉天心が目指していた新しい日本画の1つの答えではないかと思います。

単なる装飾画的な作品ではなく、緊張と気品を表す画面上でのバランス感覚が大観ならではです。

死生観を表した「生々流転」1923年

「生々流転(せいせいるてん)」は、1923年(大正12年)に制作された、重要文化財に指定されている有名な作品です。

掛け軸や額装ではなく巻物で、日本の著名な近代の画巻では最長の40.7メートルの作品になります。

生々流転という言葉を辞書で調べると、すべての物は絶えず生まれては変化し、移り変わっていくとあります。

画面では雲から落ちた一粒の雨が地に落ちて渓流となり、やがて大河となり、さらに海へと流れ、再度天に昇る様子を描いています。

その全ての流れは、人間も時代も全て絶えず変化していくさまを表しており、55歳の横山大観は形を超えた想いを表現したかったのだと思います。

また、ちょっとしたウンチクですが、「生々流転」が東京で一般公開されたその日に関東大震災が起きました。

それでも被害を受けずに今も私たちは「生々流転」を見る事が出来ます。

伝統の主題で描かれた「瀟湘八景」1912年

横山大観の「瀟湘八景(しょうしょう はっけい)」は、重要文化財にも指定されている有名な作品です。

1912年(大正元年)に描かれた、八幅で一つの作品になっています。

「瀟湘八景」とは、中国の山水画の伝統的な画題で、古来から多くの作家が描いています。

一般的には「瀟湘八景図」といえば、牧谿や玉澗が最も有名ですが、その後狩野派が好んで描いていました。

近年では橋本雅邦や横山大観らがこのテーマを取り上げているので、それぞれの描き方を比べるのも楽しいと思います。

日本画の巨匠、横山大観の人気が高い理由

横山大観が人気があり、高く評価されている一番の理由は、彼が日本画の歴史の中で最も大きなイノベーションを起こしたからではないでしょうか?

当時は、西洋文化が台頭し、日本画などの古来からの日本文化が否定されたり、廃仏毀釈などの運動が盛んになった時代でした。

しかし彼の登場によって、もう一度日本文化の誇りを取り戻した気がします。

大観は若い頃に酷評された朦朧体の時代などを経験しながら、常に岡倉天心が目指していた新しい日本画を一歩一歩、自分の信じる新しい日本画を目指し進め、具現化していきました。

そのような新しい日本画を模索し、成功させた大観の業績が評価されていると思います。

横山大観の買取・相続査定、時価評価などは花田美術へ

横山大観の作品の買取・相続査定、時価評価などをご検討中の方は、花田美術へご相談ください。

横山大観の作品の買取につきましては、下記の記事でも解説しております。

冒頭でもご説明しましたが、横山大観の有名な作品は人気が高く、類似したものをお探しの方もいらっしゃいます。

そのため、有名な作品に似ている場合は評価も高くなる傾向にあります。

しかし、有名な作品に似ているとはいえ、図柄や状態によって価格は大きく変わってくるため、実際のところ、どのくらいの値段がつくかは作品を見なければ申し上げられません。

お問い合わせくださいましたら、作品(大きさや図柄)やお客様のご要望をお伺いします。

そして、ご要望を踏まえた上でアドバイスをいたします。

こちらから売却を強制することは一切ございませんのでご安心ください。

銀座にある弊社の画廊に直接お持ち頂くことも可能ですし、遠方にお住まいの場合は美術専門の運送会社や梱包会社を手配いたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。